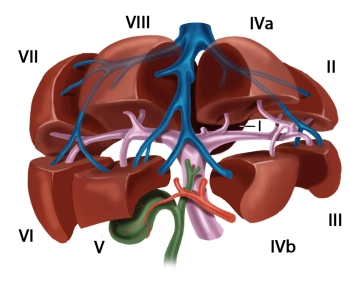

Die funktionelle Gliederung der Leber beruht auf der portalen Aufzweigung in einzelne, voneinander unabhängige Untereinheiten, den Segmenten.

Üblicherweise teilt sich die Pfortader im Leberhilus in einen rechten und linken Hauptstamm. Die Grenze dieser Versorgungsgebiete liegt in der Cava-Gallenblasen-Linie („Cantlie line“). Durch erneute Zweiteilung des jeweiligen Pfortaderstammes entsteht auf der rechten Seite ein anteromedialer sowie ein posterolateraler Trunkus für die Lebersegmente V/VIII bzw. VI/VII. Der linke Hauptstamm zieht transversal nach links und dann als Pars umbilikalis nach anterior und endet an der Insertionsstelle des Lig. teres hepatis im sogenannten Recessus rex. Der linke portale Hauptstamm gibt Äste für die beiden links-lateral gelegenen Segmente II und III sowie für die medianen Segmente IVa und IVb ab. Eine Sonderstellung nimmt der Lobus caudatus ein, da er kräftige Zuflüsse aus dem linken und auch aus dem rechten Pfortaderhauptstamm erhalten kann.

Nach Couinaud unterscheidet man acht portalenvenöse Lebersegmente, die beginnend mit dem Lobus caudatus als Segment I im Uhrzeigersinn durchnummeriert sind:

Die Leber wird in kaudokranialer Richtung von drei venösen Hauptstämmen durchzogen, nämlich von der rechten, mittleren und linken Lebervene, die die Leber in insgesamt vier Hepatikasektoren unterteilen. Die linke Lebervene drainiert fast ausschließlich den links-lateralen Leberlappen und vereinigt sich in der Regel kurz vor ihrer Einmündung in die Vena cava mit der mittleren Lebervene, die entlang der Cava-Gallenblasen-Linie zieht. Die rechte Lebervene verläuft zwischen den posterolateralen und anteromedialen Segmenten. Der Lobus caudatus verfügt über einen eigenständigen venösen Abstrom, der aus multiplen kleinen, nach dorsal unmittelbar in die Vena cava mündenden Venen besteht, den sogenannten Spieghel-Venen.

Die portalen Hili der Lebersegmente II, III und IV liegen extrahepatisch und können im vorderen Abschnitt der linken Umbilikalfissur relativ einfach freipräpariert werden. Die Hili der rechtsseitigen Lebersegmente liegen intrahepatisch. Ausnahmen kommen gelegentlich vor und betreffen meist Segment VI. Noch variabler als die Anatomie der Pfortader ist die der Lebervenen.

Varianten

Pfortadersystem

- Anomalien der Pfortaderbifurkation betreffen fast immer den rechten Pfortaderhauptstamm

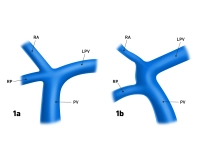

- Pfortadertrifurkation: rechter Hauptstamm fehlt, stattdessen liegen zwei Äste für die rechten Doppelsegmente V/VIII und VI/VII vor (Abb. 1a); gelegentlich kann einer der rechten Äste auch aus dem linken Pfortaderhauptstamm entspringen (Abb.1b)

- Varianten des linken Pfortadersystems betreffen selten den Hauptstamm, sondern fast immer die Aufteilung: mehrere kleine Pfortaderäste anstelle von zwei Segmentästen IVa/IVb, gelegentlich auch zusätzlicher, intermediärer Ast zwischen den Segmentästen II und III

Abb. 1a und 1b: PV = portal vein (Pfortader), LPV = left portal vein, RA = rechter anteriorer Pfortaderast, RP = rechter posteriorer Pfortaderast

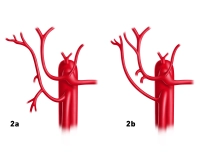

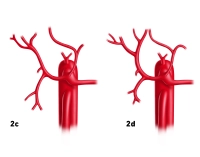

Lebervenen

- Varianten der Lebervenen sind häufiger als die des Pfortadersystems

- Abweichungen von den von Couinaud beschriebenen Hepatikasektoren betreffen insb. die Territorien der rechten und mittleren Lebervene