Leckagen am Gastrointestinaltrakt entstehen nach chirurgischen Eingriffen mit Anastomosierung, aber auch nach endoskopischen Interventionen wie Dilatationen oder Abtragungen von Tumorvorstufen bzw. Frühkarzinomen mithilfe der endoskopischen Mukosaresektion oder Submukosadissektion. Das Risiko einer postoperativen Leckage steigt durch den vermehrten Einsatz neoadjuvanter Therapiekonzepte bei Ösophagus-, Magen- und Rektumkarzinomen.

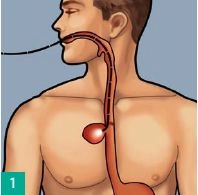

Ösophagusanastomosen werden zur Rekonstruktion nach Ösophagusresektionen und transhiatal erweiterten Gastrektomien angelegt. Die Insuffizienzrate bei Ösophagusanastomosen wird in der Literatur zwischen 0 und 30 Prozent angegeben, mit Mortalitätsraten von bis zu 50 Prozent. Hauptverantwortlich für letale Verläufe ist sowohl bei Anastomoseninsuffizienzen als auch bei Perforationen die Entwicklung einer Mediastinitis mit schwerstem septischen Krankheitsbild.