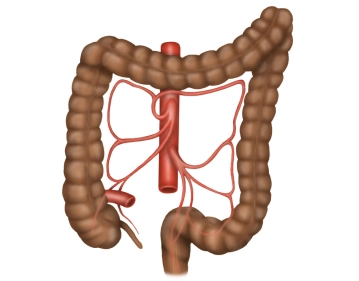

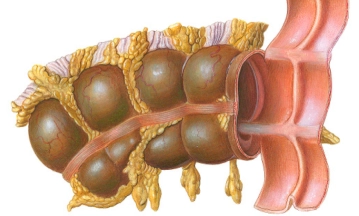

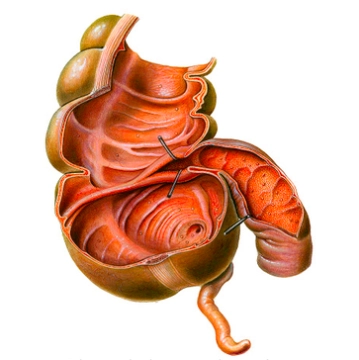

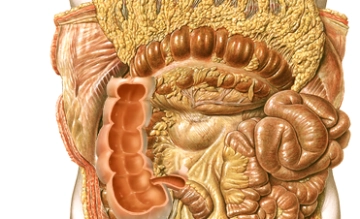

Das Kolon umrahmt an der inneren Bauchdecke sowie unterhalb von Leber und Magen verlaufend die Dünndarmschlingen. Die Lage des Kolons ist intra- bzw. sekundär retroperitoneal. Die Funktion besteht hauptsächlich in der Eindickung des Speisebreis durch die Resorption von Wasser. Die Länge des gesamten Kolons beträgt im Mittel 120-150 cm. Das Kolon beginnt an der Ileozökalklappe und endet am rectosigmoidalen Übergang, wo es ins Rectum übergeht.

Unterteilt wird das Kolon in die Abschnitte:

- Zökum oder Cäcum mit der Appendix

- Kolon ascendens

- Kolon transversum

- Kolon descendens

- Kolon sigmoideum