Der stark segmentale Charakter des Aufbaus der Thoraxwand setzt sich in abgeschwächter Form in das Abdomen fort, nimmt dabei aber von kranial nach kaudal ab.

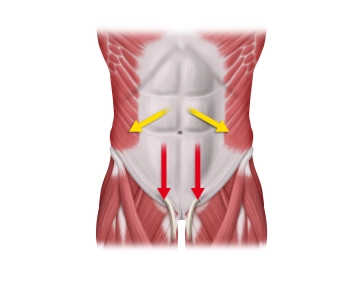

Da der segmentale Charakter der ventralen Bauchwand im oberen Anteil besonders stark ausgeprägt ist, wirken in diesem Bereich die Kräfte vor allem in mediolateraler Richtung. Mediane Inzisionen haben einen stärkeren fugalen Zug an den Faszienrändern zur Folge als transversale Inzisionen. Unterhalb des Nabels tritt die longitudinale Belastung mehr in den Vordergrund, sodass der laterale Zug auf die Faszienränder bei Längsinzision geringer ausfällt, deshalb neigt die Bauchdecke oberhalb des Nabels mehr zur Dehiszenz als der untere Anteil.

Der Verschluss medianer Laparatomie ist mit hohen Zugbelastungen verbunden und könnte u.a. die hohe Zahl an postoperativen Narbenhernien erklären.

-

Anatomische und funktionelle Besonderheiten der ventralen Bauchdecke

![Anatomische und funktionelle Besonderheiten der ventralen Bauchdecke]()

-

Aspekte des chirurgischen Wundverschlusses der Laparotomie

Die wiederhergestellte Bauchwand mit einer mechanisch stabilen und kosmetisch zufriedenstellend verheilten Laparotomiewunde ist sichtbarer Ausdruck einer erfolgreichen Operation.

Eine gute Faszienheilung wird nicht durch viel Narbengewebe, sondern vielmehr durch wenig, und dafür ausgereiftes erreicht. Dies entspricht der chirurgischen Forderung nach schonender Technik, Vermeidung von Wundinfektionen und hohen Nahtspannungen.

Narbenhernien stellen langfristig die häufigste Komplikation nach Laparatomie dar.Die Optimierung der Faszienheilung ist die Prophlaxe der Narbenhernie.

Voraussetzung ist das Verständnis der Fasziennaht als lediglich temporäre Unterstützung lokaler Wundheilungsprozesse.

Während der exsudativen Phase (Tag 1-4) besteht keine Reißfestigkeit der Wunde. In der proliferativen Phase (Tag 5-20) wird Granulationsgewebe entwickelt, dabei entsteht eine neue Bindegewebsmatrix, die allerdings erst 15-30 % der ursprünglichen Widerstandskraft aufweist. Durch ein Hämatom oder eine Infektion in der Wunde kann dieser Prozess deutlich verzögert ablaufen.

Dabei ist die notwendige Ausbildung von Narbengewebe nicht als statisch zu betrachten, sondern als permanentes Remodelling der Bauchdecke auch noch nach Jahren.Der fortlaufende, allschichtige Bauchdeckenverschluss im Naht-Wundlängenverhältnis von mindestens 4:1 mit monofilem, spät resorbierbarem Faden ist der Einzelknopfnaht-Technik überlegen. Sein Vorteil ist eine bessere Biomechanik mit vorteilhafter Kollagensynthese im Inzisionsbereich, sowie der ökonomische Aspekt einer signifikanten Zeit- und Materialersparnis. Biomechanisch entscheidend scheint eine Verteilung des Nahtzuges auf kleine Gewebebrücken zu sein.

Im Rahmen des Verschlusses ist auf einen adäquaten, die Faszienränder adaptierenden, Zug der fortlaufenden Naht mit geringer Belastung der Gewebebrücken zu achten um “botton holes” als Initiatoren einer Narbenhernie vorzubeugen.

Zusätzlich ist die Elastizität des Nahtmaterials, entsprechend den physiologischen Exkursionen der Bauchwand, ein weiterer Faktor zur Prävention der Bildung von “botton holes”.

-

Das Nahtmaterial

Während der Heilung ist die Bauchwand unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. Dabei muss der Faden Teile der dabei entstehenden Kräfte aufnehmen. Idealerweise sollte dieser Faden gummi-elastische Eigenschaften aufweisen. Die Reparationsphase der Bauchwand benötigt rund drei Monate, um 75 Prozent der ursprünglichen Widerstandskraft des Gewebes zu erreichen. Der Reißkraftverlust des Fadens sollte an die Bauchwandheilung angepasst sein.

Ein langsam resorbierbarer Faden ist das ideale Nahtmaterial.

Die Verwendung nicht resorbierbarer Nähte senkt zwar die Narbenhernieninzidenz, geht aber mit deutlich mehr lokalen Komplikationen wie Fadenfisteln und verlängerten Wundschmerzen einher.Bei dem im Beitrag benutzten Faden MonoMax® handelt es sich um eine neue Generation Nahtmaterial aus Poly-4-Hydroxybutyrat. MonoMax® ist ein monofiler Faden mit hoher Reißfestigkeit, der die Bauchwand sechs Monate physikalisch unterstützt und nach einem Jahr vollständig resorbiert ist. Er zeichnet sich durch ultra-späte Resorption, hohe Elastizität und hohe Flexibilität aus. Insbesondere die Elastizität reduziert das Einschneiden der Stichkanäle zu den Faszienrändern und schont das Gewebe.

Die zur Zeit favorisierten Schlingennähte haben den Vorteil, dass auf einen der Knoten in den Wundecken verzichtet werden kann.

Methode der Wahl zum sicheren Faszienverschluss ist derzeit der fortlaufende Verschluss mit einer S

Jetzt freischalten und direkt weiter lernen.

Einzelfreischaltung

Freischaltung dieses Lehrbeitrags für 3 Tage.

Beliebtestes Angebot

webop - Sparflex

Kombiniere flexibel unsere Lernmodule und spare bis zu 50%.

88,58 $/ jährliche Abrechnung

Allgemein- und Viszeralchirurgie

Alle Lehrbeiträge in diesem Modul freischalten.

177,20 $ / jährliche Abrechnung

Webop fühlt sich der Lehre verpflichtet. Deswegen bieten wir alle unsere Inhalte auch zum fairen Studententarif an.