- Bauchaortenaneurysma (BAA) > 5 cm

- kleinere Aneurysmen bei exzentrischem BAA oder Ulzerationen mit gedeckter Perforation (PAU, primary aortic ulcer)

- symptomatische Aneurysmen jeglicher Größe

Besondere Indikationen und Therapieoptionen bei M. Behçet, Marfan-Syndrom, mykotischen Aneurysmen wie z. B. Salmonellen-Infektionen und BAA mit peripherer Embolisation.

Die Indikation zur invasiven Therapie eines abdominalen Aortenaneurysmas (AAA) ergibt sich grundsätzlich aus einer Gegenüberstellung des individuellen Rupturrisikos im Spontanverlauf gegen das Operationsrisiko. Übersteigt das Rupturrisiko im Spontanverlauf das individuelle Operationsrisiko, wird in der Regel die Indikation zur invasiven Therapie gestellt.

Klassifikation des Rupturrisikos

Faktoren | Niedriges Risiko | Mittleres Risiko | Hohes Risiko |

|---|---|---|---|

Aneurysmadurchmesser | < 5 cm | 5-6 cm | > 6 cm |

Wachstumsrate pro Jahr | < 0,3 cm | 0,3-0,5 cm | > 0,5 cm |

Rauchen/COPD | gering | mäßig | viel |

Familienanamnese | keine | vereinzelt | gehäuft |

Arterielle Hypertonie | keine | gut eingestellt | instabil trotz Therapie |

Morphologie | fusiform | sakkulär | Ausstülpungen |

Geschlecht | männlich | weiblich |

OP-Indikation

Klassifikation | Größe | Wand | Klinik | OP-Indikation |

|---|---|---|---|---|

asymptomatisch infrarenal | > 5 cm ♂ > 4,5 cm ♀ | intakt | keine | elektiv |

asymptomatisch supraaortal | > 6 cm | intakt | keine | elektiv |

symptomatisch | unabhängig | intakt | Spontanschmerz, DS Abdomen, Rücken oder Flanke | dringlich, bis 24 Std. |

rupturiert | unabhängig | gedeckt o. frei rupturiert | diffuser starker Spontan-/Berührungsschmerz des gespannten Abdomens, mit/ohne hämorrhagischer Schock | Notfall |

aortoduodenale Fistel | intermittierendes Erbrechen, Melaena | Notfall | ||

aortokavale Fistel | Rechtsherzinsuffizienz, Fistelgeräusche, Stammzyanose, simultane KM-Kontrastierung Aorta & V. cava inferior | Notfall |

Für die operative Therapie des AAA stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

- der offene Ersatz der abdominalen Aorta durch eine Rohr- oder Bifurkationsprothese (OAR, open aortic repair)

- die endovaskuläre Implantation einer Stentprothese (EVAR, endovascular aortic repair)

Die laparoskopische Aneurysmachirurgie, meist in Kombination mit einer Mini-Laparotomie, ist von eher untergeordneter Bedeutung.

Für die Auswahl des Verfahrens - OAR oder EVAR - existieren folgende Empfehlungen:

OAR (trans-, retroperitoneal)

- normale Lebenserwartung

- niedriges OP-Risiko („Fitness“)

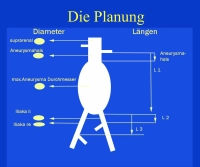

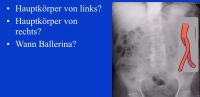

- ungeeignete Anatomie für EVAR: Landezone, Aneurysma-Hals (Winkel, Länge), Iliakalgefäße (Stenosen, Elongation, Kinking), Thromben, Kalzifikation

- Marfan und andere Bindegewebserkrankungen

EVAR (Standard-Prothese, Custom-made)

- abdominelle Voroperationen

- begrenzte Lebenserwartung

- hohes OP-Risiko

- für EVAR geeignete Anatomie (s.o.)

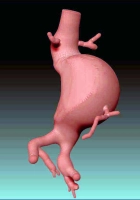

EVAR setzt adäquate iliakale Gefäße für den Zugang voraus, da die Stengraftsysteme oft großkalibrig sind. Problematisch sind atherosklerotisch verengte, kurven- und knickreiche, aber auch aneurysmatisch erweiterte Iliakalgefäße.

Im Langzeitverlauf ist die endovaskuläre Aortenprothese mit einer höheren Komplikationsrate verbunden als die offene Aortenchirurgie.

Das Sterblichkeitsrisiko für EVAR oder OAR eines individuellen Patienten ist schnell über den sog. BAR Score Calculator berechenbar → www.britishaneurysmrepairscore.com, was zur Patientenberatung über das Risiko eines elektiven Eingriffs mit EVAR oder OAR sinnvoll genutzt werden kann.

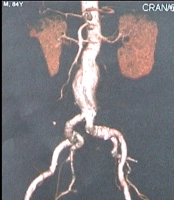

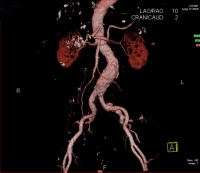

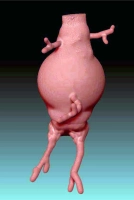

Im Filmbeispiel handelt es sich um ein infrarenales, geschlossenes BAA mit einem Durchmesser von > 5 cm: