Stenose oder Verschluss der A. subclavia bei eindeutig zuzuordnender Symptomatik:

- klinisch relevante, durch Provokationstests reproduzierbare vertebrobasiläre Insuffizienz

- behandlungsbedürftige Minderperfusion des Armes (Claudicatio brachialis)

Stenose oder Verschluss der A. subclavia bei eindeutig zuzuordnender Symptomatik:

Anamnese

Klinisch-neurologische Untersuchung

1. Zerebrale Symptome

2. Periphere Symptome

Doppler- und Duplexsonographie

Bei der Ultraschalluntersuchung der extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße sollten stets alle Gefäße im Quer- und Längsschnitt begutachtet werden:

Sowohl der Truncus brachiocephalicus als auch der Abgangsbereich der linken A. subclavia sind aus anatomischen Gründen meist nicht direkt einsehbar. Aus dem Flussspektrum der kranialeren Arterienabschnitte kann allerdings indirekt auf Stenosen im Zustrom rückgeschlossen werden (Faustschlussprobe, Anlegen einer Blutdruckmanschette → Flussumkehr).

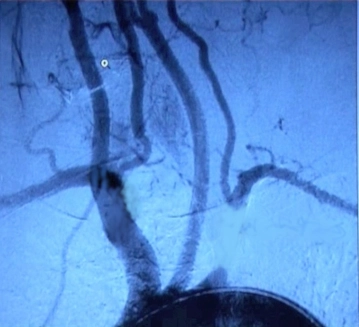

Digitale Substraktionsangiographie (DSA), MR-Angiographie

CT oder MRT Gehirn

Kardiologische Untersuchung

Röntgenuntersuchung Thorax

Labor

Allgemeine Operationsrisiken

Spezifische Operationsrisiken

Freischaltung dieses Lehrbeitrags für 3 Tage.

Beliebtestes Angebot

Kombiniere flexibel unsere Lernmodule und spare bis zu 50%.

52,30 $/ jährliche Abrechnung

Alle Lehrbeiträge in diesem Modul freischalten.

104,60 $ / jährliche Abrechnung