NLR-Monitoring

Zum intraoperativen Neuromonitoring (IONM) des Nervus laryngeus recurrens (NLR) wird der Nervus vagus oder der NLR elektrisch stimuliert. Die durch die Stimulation ausgelösten Muskelaktionspotenziale werden als Elektromyogramm (EMG) an der Kehlkopfbinnenmuskulatur im Bereich der Stimmlippen (M. vocalis) abgeleitet und in ein akustisches Klopfsignal transformiert. Das kann entweder durch eine durch das Ligamentum cricothyroideum in den M. vocalis eingestochene Nadelelektrode oder durch auf dem Beatmungstubus aufgebrachte Oberflächenelektroden erfolgen. Die heutzutage auf dem Markt befindlichen Ableitsysteme für das IONM bieten zudem die Möglichkeit der optischen Darstellung des EMG-Signals als Spannungs-Zeit-Kurve auf einem Monitor.

Während bei Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenresektionen in Nervennähe, insbesondere bei der totalen Lappenresektion, die visuelle Nervendarstellung weiterhin die bestmögliche Voraussetzung zur Schonung des NLR darstellt („Goldstandard“), erweitert das IONM durch zwei zusätzliche anatomisch-funktionelle Einsatzmöglichkeiten die Sicherheit der Operation:

- sichere Nervenidentifikation

- Beurteilung der Nervenfunktion resp. der postoperativen Stimmlippenfunktion

Damit vom Ergebnis des IONM auf die postoperative Stimmlippenfunktion geschlossen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- korrekte Funktion des Ableitsystems hinsichtlich der Nervenstimulation sowie der Signalaufnahme/Wiedergabe

- Ausschluss vorbestehender oder intubationsbedingter nichtnervaler Beeinträchtigungen der Stimmlippenbeweglichkeit

- strikte Standardisierung des IONM

- Geeignete Ursachenanalyse bei Störungen

Standardisierung des elektrophysiologischen Rekurrensmonitorings

Zu den Grundvoraussetzungen einer Standardisierung des NLR-Monitorings gehören:

1. Prä- und postoperativer Larynxbefund

Die prä- und postoperative Laryngoskopie und das IONM stellen eine untrennbare diagnostische Einheit dar. Der präresektionelle intraoperative EMG-Befund ist ohne den präoperativen Laryngoskopiebefund nicht interpretierbar wie auch der postresektionelle EMG-Befund nicht ohne den postoperativen Laryngoskopiebefund.

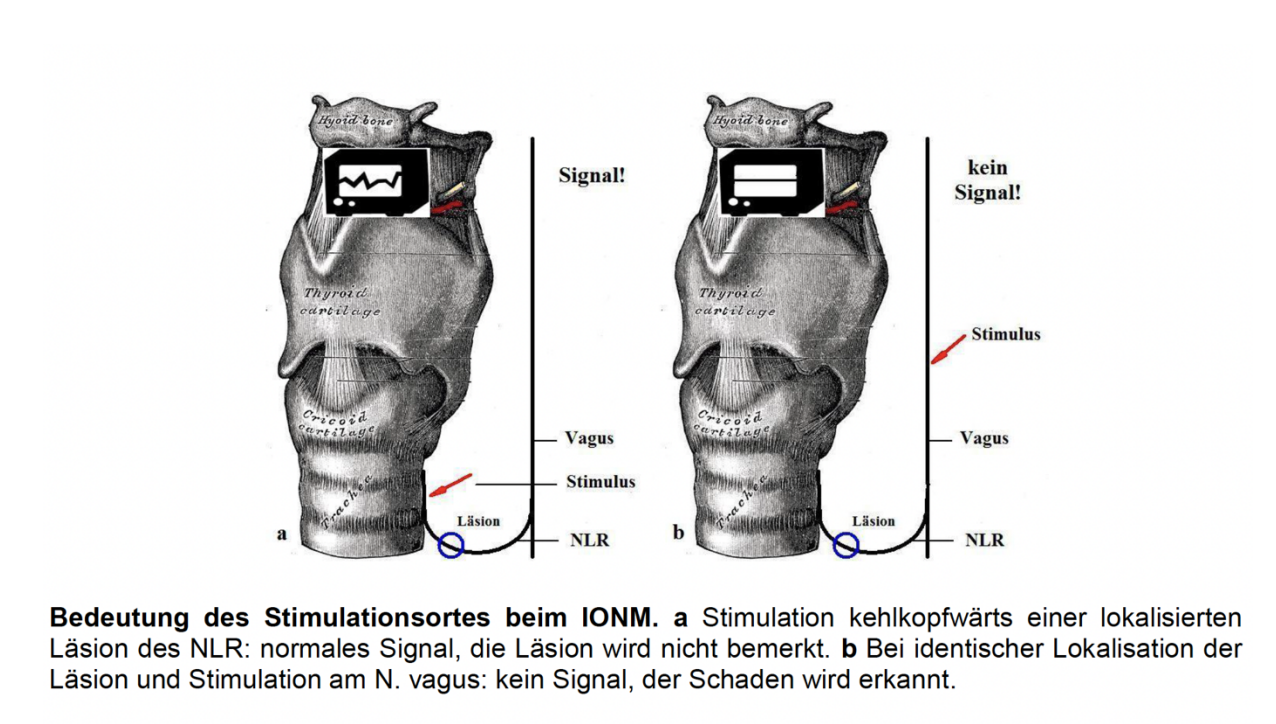

2. Die NLR-Stimulation muss proximal des potentiellen Schädigungsgebietes des Nervs erfolgen, dafür ist die ipisilaterale Stimulation des N. vagus am sichersten.

3. Eine suffiziente Nervenstimulation setzt eine Schwellenstromstärke von mindestens 0,3-0,8 mA voraus. Optimale Stromstärken liegen zwischen 1 und 2 mA, eine weitere Verbesserung der Muskelantwort des M. vocalis durch höhere Stromstärken wird nicht erreicht.

4. Während der Phase des Neuromonitorings muss auf den Einsatz von Muskelrelaxanzien verzichtet werden, da diese die Muskelantwort des M. vocalis beeinträchtigen, was zu Fehlinterpretationen führen kann. Bei der Intubation sollten nur kurz wirksame Relaxantien Verwendung finden.

5. Das Ableitsystem muss einwandfrei funktionieren. Dazu gehört die adäquate Herstellung der Kabelverbindungen, die korrekte Platzierung der Neutral- sowie der Signalableitungselektroden:

- Nadelelektroden: Diese sind für jede der operierten Seiten separat transligamentär in den M. vocalis einzubringen.

- Tubuselektroden: Nach der Lagerung des intubierten Patienten (Kopfreklination) muss sichergestellt werden, dass sich der Tubuscuff unterhalb der Glottisebene und die Signalableitungselektroden darüber, d.h. in der Glottisebene der Stimmlippen befinden.

6. Gerätetechnisch ist eine EMG-Aufzeichnung Voraussetzung für die Kontrolle einer regelrechten Nervenleitung und entsprechenden Muskelaktion des M. vocalis. Die alleinige Signaltonwiedergabe kann nicht verlässlich zwischen regelrechtem Muskelaktionspotenzial und Artefaktsignal unterscheiden.

Aus chirurgischer Sicht sind somit folgende Standardschritte zu beachten, damit eine prognostische Aussage über die postoperativ zu erwartende Stimmlippenfunktion möglich ist:

- präoperativer Laryngoskopiebefund

- ipsilaterale Stimulation des N. vagus mit 1 - 2 mA mit EMG-Aufzeichnung

- Vor Beginn der Resektion visuelle Darstellung und wiederholte ipsilaterale Stimulation des NLR, gegebenenfalls auch des gleichseitigen N. vagus.

- Stimulation des N. vagus und EMG-Aufzeichnung nach Abschluss aller ipsilateralen operativen Maßnahmen

- postoperativer Laryngoskopiebefund

Ursachenanalyse bei intraoperativem Signalverlust

Kommt es zu einem intraoperativen Signalverlust bei initial regelrechter Signalantwort, muss dem nachgegangen werden. Auch hierbei empfiehlt sich ein standardisiertes Vorgehen:

1. Ausschluss von narkosebedingter neuromuskulärer Blockade, gerätetechnischer Störung, Dislokation von Kabelverbindungen oder Neutralelektrode, Dislokation des Tubus bei Tubuselektroden bzw. Dislokation der Nadelelektroden

2. Stimulation des NLR kurz vor seinem Eintrittsort in den Kehlkopf und eintrittsortfern sowie Stimulation des gleichseitigen N. vagus; zusätzlich ggf. auch Palpation der dorsalen Larynxwand zum Verifizieren einer Stimulationsantwort (Muskelzucken = Laryngeal twitch, gilt als positives Zeichen einer Muskelaktion des M. vocalis). Je nach Stimulationsort und Stimulationsantwort ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

- Muskelzucken der Larynxhinterwand weist auf einen Ableitungsfehler der Stimulationsantwort hin, zum Beispiel Tubusdislokation bei Tubuselektroden, Nadeldislokation bei Nadelelektroden.

- Positives Muskelzucken und/oder regelrechtes EMG bei der NLR-Stimulation am Eintrittsort in den Kehlkopf, jedoch fehlende Stimulationsantwort bei der eintrittsortfernen NLR-Stimulation oder über dem N. vagus bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit einen echten Funktionsverlust des gleichseitigen NLR; durch ein „mapping“ kann der Ort der Nervenstörung meist punktförmig lokalisiert werden.

- fehlendes Muskelzucken und fehlende EMG-Antwort unabhängig vom Ort der Stimulation (NLR oder N. vagus) bedeutet nach Ausschluss der unter 1) genannten Ursachen eine diffuse Nervenstörung oder aber eine zumindest passagere postoperative Recurrensparese.

Bei den unter b) und c) erläuterten Signalverlust-Formen resultiert in 40 - 70 % eine passagere und in 10 - 20 % eine permanente Recurrensparese.

- Besteht Unklarheit hinsichtlich der Gerätetechnik oder der Position der Nadelelektroden oder des Tubus, kann die Stimulation des kontralateralen N. vagus Klarheit bringen: War die Stimulation des kontralateralen N. vagus/NLR initial und auch bei dieser Kontrolle unauffällig, ist ein Gerätefehler ausgeschlossen und es muss von einer gestörten Nervenfunktion der Gegenseite ausgegangen werden.

Fazit: Wurde das IONM korrekt durchgeführt und ergab zum Operationsende eine einwandfreie Signalantwort, dann ist eine postoperative Rekurrensparese überaus selten. Bei intraoperativem Signalverlust, der nicht auf einen Geräte- oder Anwenderfehler zurückzuführen ist, muss in 1/3 der Fälle mit einer passageren und in 1/10 der Fälle mit einer permanenten Rekurrensparese gerechnet werden.

Die AWMF-Leitlinie „Operative Therapie benigner Schilddrüsenerkrankungen“ Stand 12/2021 fordert:

„Die schonende, das heißt nicht-skelettierende, nervendurchblutungserhaltende präparative Darstellung des N. laryngeus recurrens mindert das Schädigungsrisiko und sollte grundsätzlich sowohl bei Primäreingriffen als auch bei Rezidiveingriffen durchgeführt werden. Der visualisierte anatomische Nervenverlauf sollte vor und nach Resektion dokumentiert werden. Ausnahmsweise kann auf die Darstellung verzichtet werden, wenn sich die Resektionsebene in sicherem Abstand ventral der lateralen Grenzlamelle zum Nervenverlauf befindet. Die Nichtdarstellung des N.laryngeus recurrens soll begründend dokumentiert werden.“

Das intraoperative Neuromonitoring (IONM) ersetzt nicht den Goldstandard der visuellen Nervendarstellung, sondern wird in Ergänzung zu dieser eingesetzt. Das Verfahren kann die Identität des N. laryngeus recurrens sicher bestätigen und seine Funktionsfähigkeit bei ungestörtem Überleitungssignal sehr wahrscheinlich machen, wobei zur Erfassung des gesamten Nervenverlaufes die Stimulation über den Nervus vagus nach Resektion erforderlich ist. Aus rechtlichen Gründen wird empfohlen, die Ableitung von Elektromyogrammen, in Papierform oder elektronisch zu speichern. Die Verwendung des IONM ermöglicht bei geplanter beidseitiger Operation und Signalverlust auf der ersten Seite eine Überprüfung der Strategie (z.B. zweizeitiges Operationsvorgehen, mit dem die Gefahr einer beidseitigen Rekurrensparese vermindert werden kann).

EBSLN-Monitoring

Das intraoperative Neuromonitoring (IONM) des externen Astes des Nervus laryngeus superior (EBSLN) dient der Identifikation und Funktionsprüfung des Nervs, um eine Schädigung während der Schilddrüsen- oder Nebenschilddrüsenoperation zu vermeiden.

Der EBSLN innerviert den Musculus cricothyroideus. Er ist entscheidend für die Spannung der Stimmbänder, indem er den Schildknorpel nach vorne kippt.

Eine Schädigung führt nicht zur klassischen Heiserkeit wie beim NLR, aber zu einer reduzierten Fähigkeit, die Stimme zu modulieren und hohe Frequenzen zu erreichen.

Der Verlust der hohen Stimmlagen ist besonders problematisch für Stimmberufler wie Sänger oder Sprecher.

Methoden zur Ableitung: Nach elektrischer Stimulation des Nervs erfolgt die Ableitung von EMG-Signalen aus dem M. cricothyroideus.

A) Direkte Ableitung per Nadelelektrode

- Intramuskuläre Elektrode im M. cricothyroideus, dadurch hohe Sensitivität aber zusätzlicher Zugang zum Muskel erforderlich.

B) Oberflächen-Ableitung über EMG-Tubus

- weniger spezifisch für den EBSLN

- Kann mit dem Nervenmonitoring des NLR kombiniert werden

Operationsverlauf mit Monitoring:

Schritt 1: Identifikation des EBSLN

- Der EBSLN verläuft parallel zur Arteria thyroidea superior und zieht zum M. cricothyroideus.

- Die Stimulation erfolgt vor der Ligatur der oberen Polarterie, da der Nerv hier besonders gefährdet ist.

- Variabler Verlauf des Nervs (Cernea-Klassifikation):

Die Cernea-Klassifikation beschreibt die anatomische Lage und das Verletzungsrisiko des externen Astes des Nervus laryngeus superior (EBSLN) in Bezug zur oberen Polarterie der Schilddrüse.- Typ 1: Hoher Verlauf → geringeres Verletzungsrisiko.

- Typ 2a/2b: Nah an der oberen Polarterie → höheres Risiko.

Schritt 2: Stimulation mit der Sonde

- Stimulation mit 1 – 2 mA

- Ein intakter Nerv führt zur Kontraktion des M. cricothyroideus, was sich durch:

- Palpation des Muskels (bei offener Chirurgie)

- Messung eines EMG-Signals über Ableitungselektroden

bemerkbar macht.

Schritt 3: Interpretation der Signale

- Positives Signal → Der Nerv ist funktionell intakt, keine weitere Gefährdung.

- Schwaches oder ausbleibendes Signal → Hinweis auf mögliche Schädigung oder anatomische Variante.

Schritt 4: Nachkontrolle nach Resektion

- Nach der Ligatur der oberen Polarterie wird eine erneute Stimulation durchgeführt.

- Persistierende Signale = funktionserhaltend operiert.

- Signalverlust = potenzielle Nervenschädigung → postoperatives Stimmtraining könnte erforderlich werden.

Fazit: Das EBSLN-Monitoring sollte besonders bei Schilddrüsenoperationen mit schwieriger Anatomie und bei Patienten mit hoher stimmlicher Anforderung eingesetzt werden. Es hilft, postoperative Stimmprobleme zu vermeiden und die Sicherheit in der Chirurgie zu erhöhen.