Rund 80 % der Bauchaortenaneurysma sind infrarenal lokalisiert. Bei bis zu 20 % findet sich allerdings kein ausreichender Aneurysmahals (juxtarenales Aneurysma), auch kann das AA an oder oberhalb der Nierenarterien beginnen (suprarenales Aneurysma). Die fehlende oder morphologisch inadäquate infrarenale Verankerungszone („hostile neck“) schließt eine herkömmliche endovaskuläre Aneurysmaausschaltung aus.

Fenestrierte Prothesen oder die Chimney-Technik (Ch-EVAR = „chimney technique with endovascular aneurysmrepair“) erlauben diese Pathologien endovaskulär zu behandeln. Die Chimney-Technik schafft eine Proximalisierung der Landungszone, um die notwendige Verankerung für den abdominellen Stentgraft zu gewährleisten. Dies geschieht durch Implantation eines in der Regel gecoverten Stents (Chimney-Graft) in das betroffene renoviszerale Gefäß der Aorta, parallel und außerhalb der aortalen Endoprothese.

Zu den Indikationen zur Behandlung pararenaler Pathologien mittels Chimney-Technik gehören:

- große rupturgefährdete Aneurysmen (> 6 cm Durchmesser) oder penetrierende Aortenulzera ohne Thrombusbildung

- abdominelle Aneurysmen mit „hostile neck“ und ausgeprägte Angulation/Kalzifikation der Beckenetage und/oder des Aneurysmahalses

- symptomatische, rupturierte Pathologien

- Typ-Ia-Endoleak nach vorangegangener EVAR

- Vorhandensein von relevanten, akzessorischen oder ektopischen Nierenarterien mit einem Durchmesser von mehr als 4 mm

- paraanastomotische Aneurysmen nach vorangegangener offener Aneurysmabehandlung

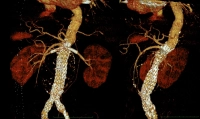

Im Filmbeispiel handelt es sich um ein symptomatisches Bauchaortenaneurysma mit 9,5 cm Durchmesser auf Höhe der Nierenarterien (juxtarenal), begleitend KHK, Z.n. Herzschrittmacher-Implantation re. präpectoral:

Postoperativ: