Das perihiläre/zentrale Gallengangskarzinom (Klatskin-Tumor) nimmt seinen Ausgang von der extrahepatischen Gallengangsgabel. Aufgrund der nahezu fehlenden Muskelschicht der Gallengänge kommt es frühzeitig zum Einbruch in das Leberparenchym oder auch in die Pfortader.

Die einzige kurative Behandlungsmöglichkeit ist die radikale R0-Resektion, die nur durch eine en bloc-Resektion von Gallenwegen, Gallengangsgabel mit Leberresektion zu erreichen ist. Dabei ist die Einschätzung der Resektabilität und Entwicklung einer geeigneten Resektionsstrategie aufgrund der engen anatomischen Lagebeziehung zur Pfortadergabel und den Leberarterien von größter Bedeutung.

Kurative Ansätze gehen im fortgeschrittenem Stadium regelhaft mit erheblichen Leberparenchymverlust einher und stellen eine Herausforderung für die Chirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin dar.

Eine alleinige Resektion des extrahepatischen Gallengangsystems (sog. „isolierte Hilusresektion“) kann nicht als kuratives Verfahren angesehen werden. Folge sind Lokalrezidivraten von 70-90 % und nahezu kein Langzeitüberleben. Prädestiniert für Lokalrezidive sind die Gallengänge des Lobus caudatus (Segment 1), die regelmäßig nahe der Gallengangsgabel münden.

Um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu erzielen, ist immer eine simultane En-bloc-Resektion der zentralen Leberanteile zusammen mit dem Gallengangsystem notwendig. Diese beinhaltet den Lobus caudatus sowie die hilusnahen Anteile der Segmente 4,5 und 8. Das Erreichen eines proximalen und lateralen Sicherheitsabstandes ist wegen des meist diffus entlang der Gallenwege und Perineuralscheiden infiltrierenden Wachstums oft problematisch.

Bisher sind als Standardverfahren erweiterte Hemihepatektomien etabliert, wobei bei rechtsseitigen Verfahren die sogenante hiläre En-bloc-Resektion unter Mitnahme der Pfortadergabel gefordert wird. Bei linksseitigen Verfahren muss wegen des Verlaufs der rechten Leberarterie im Regelfall dorsal des Gallengangs präpariert werden, so dass eine generelle Pfortaderresektion hier nicht angezeigt ist.

Bei einer inoperablen Situation aus technischen Gründen oder funktionellen Irresektabilität stellt die Lebertransplantation eine Option dar bei allerdings bisher schlechten Ergebnissen und einem eklatanten Organmangel. Verbesserte Ergebnisse liegen für selektionierte Patienten in einem multimodalen Behandlungsprogramm vor.

Für diese ausgedehnten Leberresektionen eines durch Cholestase und durch Gallenwegsentzündung vorgeschädigten Organs ist die präoperative Einschätzung der Restleberfunktion essentiell. Eine Konditionierung der Leber durch selektive Gallengangsdrainage und vor ausgedehnten Rechtsresektionen durch Hypertrophieinduktion (Portalvenenembolisation/ALPPS) ) ist eine Option für ein verbessertes Outcome.

Insbesondere bei nicht möglicher Hypertrophieinduktion ist das hier beschriebene Verfahren einer zentralen Leberresektion eine technische Variante zur radikalen Resektion mit gleichzeitig maximalem Erhalt gesunden Leberparenchyms.

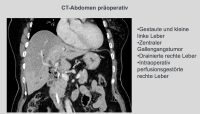

Im demonstrierten Fall handelt es sich um einen stenosierenden Gallengangstumor an der Hepatikusgabel Bismuth IIIb, der durch MRCP, ERCP und Bürstenzytologie diagnostiziert wurde.Eine erweiterte Rechtsresektion kam aufgrund der Atrophie des linken Leberlappens nicht in Frage. Deshalb wurde auf eine Entfernung der Lebersegmente 1,4,5 und 8 unter Erhalt der lateralen Segmente 6,7 und 2,3 zurückgegriffen, insbesondere da die Pfortadergabel und die linke Leberarterie bildmorphologisch nicht infiltriert erschienen.