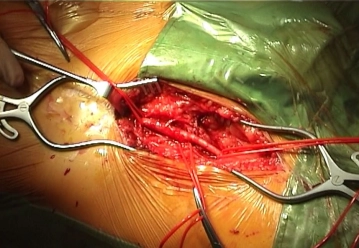

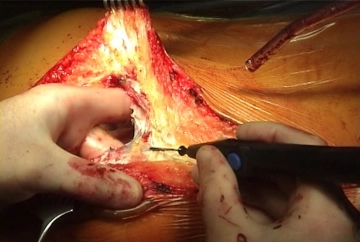

Längsverlaufende Hautinzision ca. 1 cm lateral der A. femoralis und Durchtrennung der Subcutis unter subtiler Blutstillung. Unter Schonung der Lymphbahnen werden die lateralen Lymphkollektoren unmittelbar kaudal der Leiste zwischen Klemmen durchtrennt und mit Durchstechungsligaturen versorgt. Präparation und Anschlingen der A. femoralis communis, A. femoralis superficialis und A. profunda femoris. Prüfung der Gefäßwand (Qualität, Verkalkungen) durch Palpation.

Tipps:

1. Als erster Schritt Freilegung der Leiste, damit die Abdominalhöhle nur kurze Zeit offen ist. Der Patient kühlt dadurch weniger schnell aus, was die postoperative Phase verbessert und eine schnellere Extubation ermöglicht.

2. Der Zugang lateral der A. femoralis ermöglicht einen kulissenartigen Verschluss der Leiste. Dadurch kann die Gefäßrekonstruktion besser gesichert werden und oberflächliche Wundheilungsstörungen wie z. B. Wundrandnekrosen münden nicht zwangsläufig in einen tiefen Infekt.

3. Besonders im Stadium IV der PAVK nach Fontaine sind die Lymphkollektoren und Lymphknoten oft sehr vergrößert und stellen eine potentielle Infektquelle für die Gefäßrekonstruktion dar. Daher unbedingt sorgfältige, instrumentelle Präparation und kein grobes Manipulieren in der Wunde mit den Fingern!

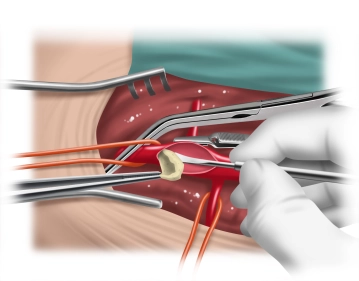

4. Mediodorsal befindet sich die A. circumflexa femoris medialis (A. femoralis -> A. profunda femoris -> A. circumflexa femoris medialis). Sie ist von der Lage und vom Kaliber her sehr variantenreich, oft kaliberstark. Sie muss unbedingt separat angeschlungen und später ausgeklemmt werden, da Verletzungen des Gefäßes zu unübersichtlichen Blutungen führen können.

5. Im Stadium IV der PAVK nach Fontaine und auch bei Wiederholungseingriffen sind in der Regel ausgeprägte Adhäsionen zwischen der A. femoralis und der tiefen Beinvene vorhanden. In diesen Fällen ist mit einer zeitaufwendigen Präparation zu rechnen.