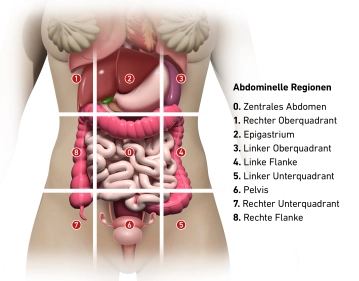

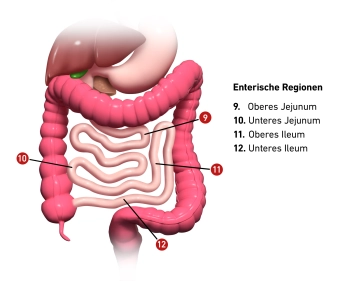

Der Sugarbaker Index, auch als Peritoneal Cancer Index (PCI) bekannt, ist ein Bewertungssystem zur Bestimmung der Tumorlast und -verteilung bei peritonealer Karzinomatose. Der PCI teilt den Bauchraum in 13 Regionen ein, wovon 9 abdominale und 4 enterische Bereiche sind.

Abdominelle Regionen

0. Zentrales Abdomen

1. Rechter Oberquadrant

2. Epigastrium

3. Linker Oberquadrant

4. Linke Flanke

5. Linker Unterquadrant

6. Pelvis

7. Rechter Unterquadrant

8. Rechte Flanke

Enterische Regionen:

9. Oberes Jejunum

10. Unteres Jejunum

11. Oberes Ileum

12. Unteres Ileum

In jeder dieser 13 Regionen wird die Größe der größten Tumorablagerung beurteilt und mit folgenden Scores bewertet:

- 0 = Keine Tumorablagerungen sichtbar

- 1 = Tumorablagerungen bis 0,5 cm

- 2 = Tumorablagerungen 0,5 - 5 cm

- 3 = Tumorablagerungen > 5 cm oder Konfluenz

Die Scores aller 13 Regionen werden dann zu einem Gesamtscore (PCI 0-39) summiert, der das Ausmaß der Peritonealkarzinose widerspiegelt.

| Region | Zu bewertende Organe |

|---|---|

| 0 - Zentral | Mittellinie abdominale Inzision – Omentum majus – Colon transversum |

| 1 - Rechts oben | Oberflächen des rechten Leberlappens – Unterseite des rechten Zwerchfells – rechter retrohepatischer Raum |

| 2 - Epigastrium | Epigastrisches Fettpolster – linker Leberlappen – Omentum minus – Ligamentum falciforme |

| 3 - Links oben | Unterseite des linken Zwerchfells – Milz – Pankreasschwanz – vordere und hintere Oberflächen des Magens |

| 4 - Linke Flanke | Colon descendens – linke parakolische Rinne |

| 5 - Links unten | Beckenwand lateral des Colon sigmoideum – Colon sigmoideum |

| 6 - Becken | Weibliche innere Genitalien mit Eierstöcken, Eileitern und Uterus – Blase, Douglas-Raum – Rektosigmoid |

| 7 - Rechts unten | Rechte Beckenwand – Appendix |

| 8 - Rechte Flanke | Rechte parakolische Rinne – Colon ascendens |

| 9 - Oberes Jejunum | |

| 10 - Unteres Jejunum | |

| 11 - Oberes Ileum | |

| 12 - Unteres Ileum |