- Die Gallenblase speichert die in der Leber gebildete Gallenflüssigkeit und setzt diese bei Bedarf frei. Zudem dickt sie die Galle durch Wasser und NaCl Entzug ein und reduziert sie auf bis zu 10% des ursprünglichen Volumens.

- Die Gallenflüssigkeit wird von der Gallenblase gezielt abgegeben, wenn sich Fette in der Nahrung befinden, die in ihre verdaulichen Bestandteile aufgespalten werden müssen.

- Ausschüttungsreize sind Cholecystokinin und eine erhöhte Parasympathikusaktivität. Beide Reize führen zu einer Kontraktion der Gallenblase mit Entleerung von Galle über den Ductus cysticus in den Ductus choledochus und schließlich in das Duodenum.

- Auf diese Weise trägt die Gallenflüssigkeit zur Verdauung fettreicher Nahrung bei.

-

Funktion Gallenblase und Gallenflüssigkeit

-

Makroskopische Anatomie Gallenblase

![510_AN_01.jpeg]()

- Die Gallenblase ist ein intraperitoneales Organ, dass sich unterhalb der Leber angrenzend an das Lebersegment 5 in der Fossa biliaris auf der Facies visceralis der Leber befindet.

- Sie misst etwa 10 cm längs und ungefähr 4 cm im Querdurchmesser. Die Form der Gallenblase ist birnenförmig.

- Durch die gelblich-grün gefärbte, zähflüssige Galle erscheint die Gallenblase ebenfalls in dieser Färbung.

- Fassungsvolumen: ca. 70 ml

- Anatomische Gliederung: Hals (Collum), Körper (Corpus) und Grund (Fundus)

- Lagebeziehungen:

- Collum: Liegt ventral der Pars superior duodeni

- Corpus: Steht in Kontakt zur Flexura colica dextra

- Fundus: Ragt rechts des Ligamentum falciforme hepatis unter dem Unterrand der Leber her vor (Höhe: 9. Rippe)

- Verschlussmechanismus:

- Im Gallenblasenhals und im Ductus cysticus liegt eine spiralige Schleimhautfalte, die Plica spiralis (Valvula heister, Heister Klappe) die den Abfluss der Galle reguliert.

- Im Bereich des Collums findet sich die sog. Hartmann-Tasche. Diese ist eine Aussackung am Infundibulum und Collum der Gallenblase, am Abgang des Ductus cysticus.

-

Gallenwege

- Die Gallenwege beginnen intrahepatisch mit dem rechten und linken Lebergang (D. hepaticus dexter et sinister), die von der Leber absteigen. Bei ihrem Zusammentreffen bilden diese beiden Gänge den Ductus hepaticus communis.

- Im weiteren Verlauf dieses Ganges zum Duodenum schließt sich der Ductus cysticus an, der von der Gallenblase (Vesica biliaris) kommt. Beide zusammen bilden nun den Ductus choledochus, der in das Duodenum mündet.

- Die Papilla duodeni major (Vater’sche Papille) stellt einen Sphinkter dar, der den Gallefluss vom D. choledochus in das Duodenum reguliert.

- Die Galle fließt durch den Ductus hepaticus und der Ductus cysticus in die Gallenblase.

Der extrahepatische Anteil des Ductus hepaticus sinister ist in etwa 3-5 cm lang und entsteht in der Umbilikalfissur aus der Vereinigung der zwei Gänge aus den Segmenten II und III. Proximal dieser Vereinigungsstelle wird meist der Gallengang von Segment IV aufgenommen.

Der Ductus hepaticus dexter ist mit knapp 1 cm sehr kurzstreckig und nimmt über einen anterioren und posterioren Ast Gallesekret aus den Segmenten V, VI, VII und VIII auf. Gelegentlich kann der rechte Ductus hepaticus auch fehlen.

Varianten

- Anomalien des D. cysticus sind seltener als Gefäßvariationen, hinsichtlich der Gefahr von Verletzungen des D. choledochus jedoch von größerer Bedeutung.

- Der D. cysticus kann an jeder Stelle in das Gallengangssystem einschließlich der Papille münden. Entsprechend variiert die Länge des D. cysticus, der sehr kurz sein oder fehlen kann, spiralig vor oder hinter dem D. hepaticus comm. verlaufen oder mit ihm eine gemeinsame Wand besitzen kann (Duplikatur des D. choledochus). Darüber hinaus können akzessorische Gallengänge aus der Leber in den D. cysticus, die Gallenblase oder den rechten D. hepaticus münden.

Praxistip: Sollte der D. cysticus nicht klar ersichtlich sein, so gibt es die Möglichkeit, die Gallenblase zu eröffnen und von innen den Gang zu sondieren. Alternative: bei unklaren Verhältnissen ICG-Darstellung der Gallenwege oder theoretisch intraoperative Cholangiographie (diese spielt in der Ära des ICG eine zunehmend untergeordnete Bedeutung).

Praxistip: Verletzungen des D. choledochus ergeben sich nicht selten aufgrund anatomischer Anomalien oder erkrankungsbedingter Veränderungen. Übermäßiger Zug am D. cysticus kann zu einem zu tiefen Setzen der Absetzungsklemme führen, sodass der Choledochusrand miterfasst und mit ligiert wird! Dies führt dann zu Durchtrennung oder Stenose des Hauptgallenganges.

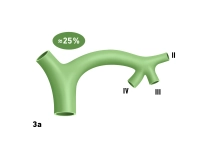

Ductus hepaticus sinister

- häufigste (ca. 25 %) und klinisch bedeutsamste Variante ist eine gemeinsame Mündung des Segment-IV-Gallenganges mit den Segment-II/III-Gallengängen (Abb. 3a)

- bei links-lateralen Resektionen, entsprechenden Leberlebendspenden und beim Lebersplitting kann es leicht zu Beeinträchtigungen des Gallenabflusses aus Segment IV kommen

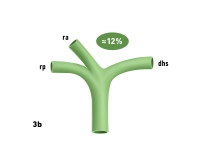

Ductus hepaticus dexter

- gelegentlich sehr kurz oder fehlend, sodass anteriorer und posteriorer Pedikel für das Doppelsegment V/VIII bzw. VI/VII unmittelbar aus dem Ductus hepaticus communis entstammen (Abb. 3b); eine typische Hepatikusgabel fehlt dann

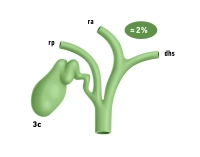

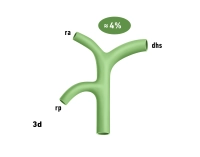

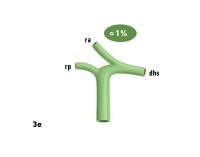

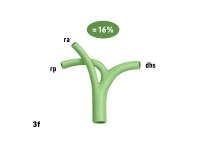

Abb. 3b bis 3g: rp = rechter posteriorer Gallengang, ra = rechter anteriorer Gallengang, dhs = Ductus hepaticus sinister

Mündungsvarianten

- Mündung des posterioren Gallenganges direkt in den Ductus cysticus, hepaticus communis oder choledochus (Abb. 3c-d)

- Mündung von anteriorem und viel häufiger posteriorem rechten Gallengang in den linken Ductus hepaticus (Abb. 3e-g)

- wichtig bei Hemihepatektomie links: akzidentelle Durchtrennung kann zu ausgeprägten Galleleckagen und segmentalen Cholestasen im rechten Leberlappen führen

-

Mikroskopische Anatomie der Gallenblase

- Die Wanddicke beträgt im Normalzustand < 4 mm präprandial also gefüllt und < 8 mm postprandial also entleert.

- Die Wand bildet je nach Füllungszustand hohe Falten und Krypten (sog. Rokitansky-Aschoff-Krypten)

Wandaufbau

- Tunica mucosa: einschichtig zylindrisches Epithel, Lamina propria mucosae

- Tunica muscularis: schräg und verschränkt zueinander verlaufende glatte Muskulatur

- Tela subserosa: bindegewebige Verschiebeschicht zwischen Muscularis und Serosa

- Tunica serosa: nach intraabdominell gerichtet

- Tunica adventitia: der Leber zugewandt

Blutversorgung der Gallenblase75 % über eine einzige A. cystica, die aus der A. hep. dextra entspri

Jetzt freischalten und direkt weiter lernen.

Beliebtestes Angebot

webop - Sparflex

Kombiniere flexibel unsere Lernmodule und spare bis zu 50%.

52,91 $/ jährliche Abrechnung

Robotik

Alle Lehrbeiträge in diesem Modul freischalten.

105,80 $ / jährliche Abrechnung

Webop fühlt sich der Lehre verpflichtet. Deswegen bieten wir alle unsere Inhalte auch zum fairen Studententarif an.