In Anbetracht einer Inkarzerationsrate von 30 % mit einer Letalität von bis zu 15 % besteht kein Zweifel an der Indikation zur operativen Versorgung von ventralen Bauchwandhernien. Eine Ausnahme stellen kleine Nabelhernien dar, deren Faszienlücke unter 0,5 cm liegt und daher nur ein geringes Inkarzerationsrisiko haben.

Eine Hernienversorgung durch direkte Naht ist nach den Guidelines der European und American Hernia Society bis zu einem Bruchlückendurchmesser von < 1 cm möglich, sofern keine Adipositas (BMI > 30) und/oder Rektusdiastase bestehen.

EHS (European Hernia Society) und AHS (American Hernia Society) sehen die Grenze für die Verwendung eines Netzes bei > 1 cm. Nur bei Defekten von 0 - < 1 cm sollte ein Nahtverfahren gewählt werden mit einem Ermessensspielraum bei Defekten zwischen 1 - 2 cm. Bis 4 cm wird eine präperitoneale Netzplastik empfohlen, alternativ kommen auch minimal-invasive Sublay-Techniken (E/Milos, eTEP, TES), insbesodere bei Vorliegen einer Rektusdiastase zum Einsatz.

Runde selbstexpandierende Netze sind obsolet, da keine breitflächige Parietalisierung, welche nur laparoskopisch möglich ist, erfolgt. Grund ist die Anatomie der im Nabel konfluierenden Plicae, die die Entfaltung dieser Netze verunmöglichen. Der präperitoneale Raum ist die eigentliche optimale Schicht für umbilikale Netze.

Im Beitrag vorgestellt wird die offene präperitoneale, umbilikale Mesh-Plastik = PUMP-Repair.

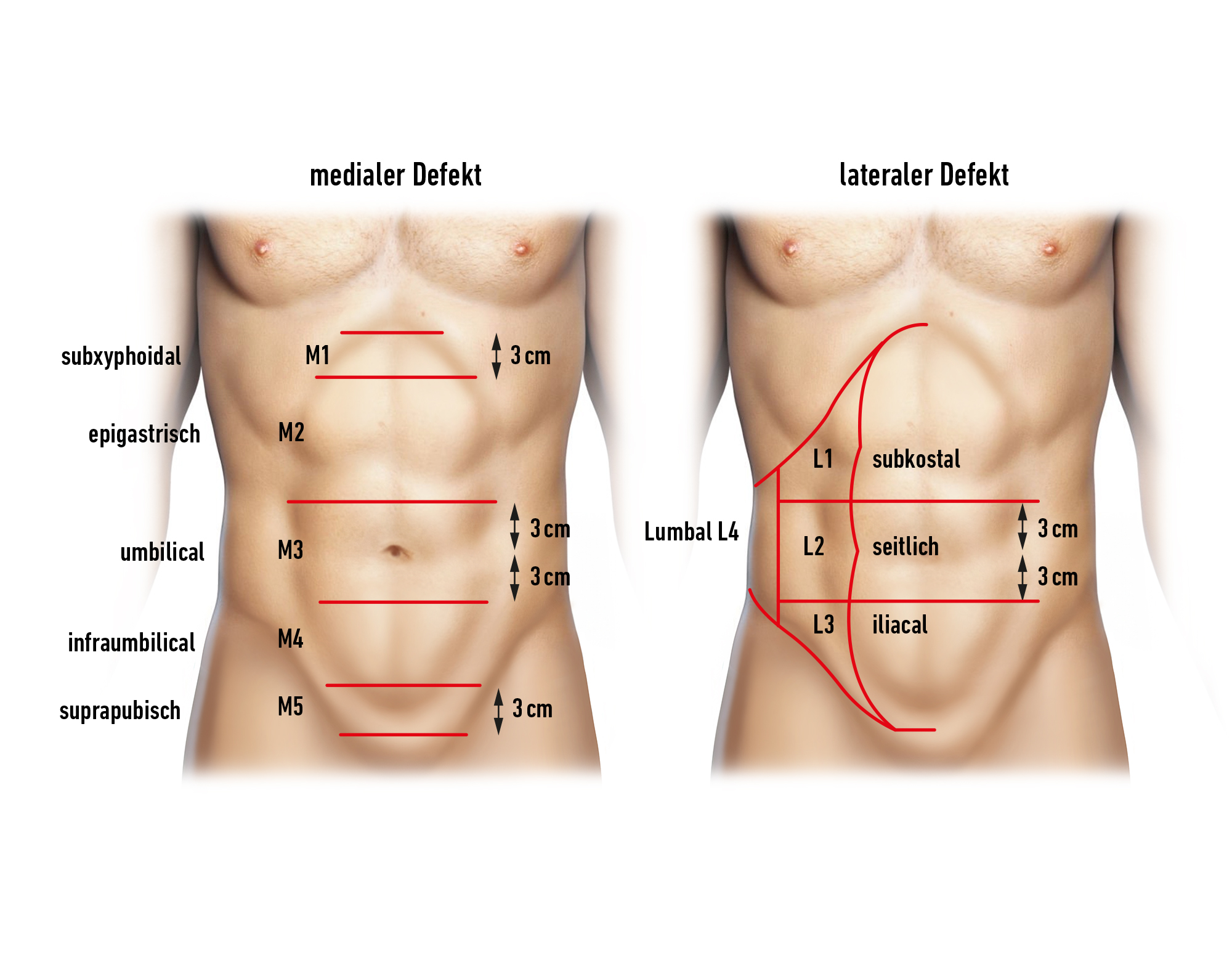

Dabei handelt es sich um eine präperitoneale Netztechnik mit Defektverschluss nach Einbringung eines Netzes, das den Defekt allseitig 3 cm überlappen soll. Deshalb muss das Peritoneum allseitig 3 cm um den Defekt herum von der Bauchwand abpräpariert werden.

Bei der offenen Versorgung ventraler Hernien wird die Bruchpforte grundsätzlich nur gedehnt, aber nicht chirurgisch erweitert. Eine Erweiterung der Bruchpforte würde eine primäre Hernie in eine inzisionale verwandeln mit deutlich höherer Rezidivrate.

Bei Adipositas liegen Daten mit geringerer Wundkomplikationsrate für das lap IPOM im Vergleich zu offenen Verfahren vor.

Bei Defekten > 4 cm sollte wie bei Narbenhernien vorgegangen werden.