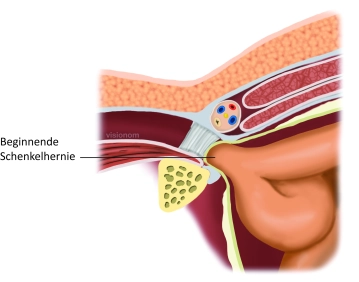

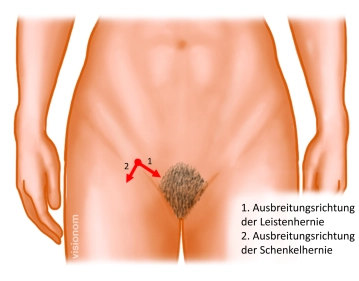

Femoralhernien inkarzerieren deutlich häufiger als Leistenhernien. Deshalb sollte die Indikation zur operativen Versorgung prinzipiell gestellt werden. Allerdings kann mit keinem diagnostischen Verfahren zwischen Leisten- und Femoralhernien unterschieden werden.

Die Schenkelhernie tritt bei Frauen deutlich häufiger auf als bei Männern, so dass jede Leistenhernie bei der Frau zeitnah operiert werden sollte.

Bei der Schenkelhernie wird laparoendoskopischen Techniken aufgrund weniger postoperativer und chronischer Schmerzen und der einfacheren Netzplatzierung mit Überdeckung aller potentiellen Bruchpforten gegenüber den offenen Verfahren der Vorzug gegeben. Da letztendlich in dem dargestellten offenen Verfahren das Netz in der posterioren Schicht zu liegen kommt, sind Rezidivoperationen erschwert. Vorteil ist die geringere Invasivität und die Möglichkeit den Eingriff in Lokalanästhesie durchführen zu können.

Bei inkarzerierten Schenkel-/Leistenhernien, die von den irreponiblen Hernien durch die ausgeprägte Schmerzhaftigkeit, das akute Auftreten und Zeichen des Darmverschlusses zu unterscheiden sind, sollte die diagnostische Überlegenheit der Laparoskopie genutzt werden. Ihr Vorteil ist die Möglichkeit der Reposition des Inkarzerats mit Beurteilung der Organdurchblutung danach. In ca. 90% der Fälle erholt sich die Organdurchblutung nach der Reposition wieder.

Die Versorgung der Schenkelhernie kann in Abhängigkeit von der lokalen Infektsituation gleich oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Prinzipiell ist ein Nahtverschluss von femoral auch bei der Notwendigkeit einer Darmresektion möglich.